2025.10.22

前回に引き続き、廃棄物処理法改正に関する解説です。前回は「委託契約書の法定記載事項追加」を解説しました。今回は「電子マニフェストの項目追加」について解説します。

施行日は令和9(2027)年4月1日ですが、本年5月からJWNETのシステム上では追加項目が整備され、任意項目として登録可能な状態となっています。

そのため、既に感度の高い事業者からは改正対応にまつわる問い合わせも寄せられています。

排出事業者にとっては、中間処理以降の2次処理、3次処理、再生(リサイクル)の状況については具体的イメージが付きづらく、改正内容の理解が難しい側面もあります。

処理業界の実態と照らし合わせながら、法改正の具体的イメージを持っておきましょう。

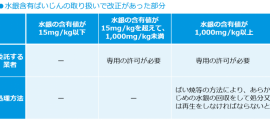

改正の対象と内容

改正の対象者は処分受託者(中間処理業者・再生および最終処分業者)です。

中間処理業者など処分受託者が、電子マニフェストを通じて「最終処分終了報告」を行う際の項目が追加されます。

従来「最終処分終了年月日」と「最終処分を行った場所の所在地と名称」が報告事項でした。

ここに新しい項目が追加されるのですが、該当条文がこちらです。

廃棄物処理法施行規則第8条の34の3の2

(処分受託者の情報処理センターへの再生に係る報告)

処分受託者は、法第12条の5第3項の規定による報告(産業廃棄物の処分が最終処分であるときに限る。)を行うとき又は同条第4項の規定による報告を行うときは、受託した産業廃棄物について最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、各処分ごとに、情報処理センターに次に掲げる事項を報告しなければならない。

一 処分を行つた者の氏名又は名称及び許可番号

二 処分を行つた事業場の名称及び所在地

三 処分方法

四 処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)

五 処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)

つまり、今までは最終処分先の情報だけで良かったものが、報告事項はすべての工程になるので、最終処分または再生に至るまでのすべての処分方法について追加報告が必要になります。今後は最終処分以外のすべての処理フローについても、処分方法や処分量など含めて報告することになります。

環境省が公開している改正前後のイメージが図1です。

図1:追加項目のイメージ

https://www.env.go.jp/content/000271536.pdf?utm_source=chatgpt.com

中間処理から最終処分・再生まで複数の処分工程がある場合、それぞれの工程情報が同一の電子マニフェスト上に追加登録されていきます。

中間処理時の選別などによって、再生と処分のように処理フローが枝分かれする場合も同様に情報が登録されます。その際、それぞれの工程で業者情報だけでなく、処分方法と処分量、処理後物の種類と量も登録されます。

これにより「これまでマニフェストからは得られなかった直接委託先と最終処分先以外の処分先情報等が得られるようになる」とされています。

これらの項目は電子マニフェストにのみ追加され、項目拡張の仕組みがない紙マニフェストは対象外です。電子マニフェストだけに負担を増やすことに違和感がありますが、負担を強いられるのは排出事業者ではなく中間処理業者など処分受託者です。

排出事業者が電子マニフェストの継続を希望すれば、負担が増えるからと言って電子マニフェストの対応をやめ、紙マニフェストのみの運用に戻る中間処理業者はほとんどいないだろうという政府の判断かもしれません。

得られる情報の意味は?

今回の改正では、中間処理業者など処分受託者に新たな義務が課されるため、排出事業者の立場では、得られる情報が増えることになります。排出事業者側のメリットとしては、最後までの処理フロー全体が見える化されることで、排出者としての処理責任が貫徹できる点が挙げられています。

従来は「最終処分先」しかマニフェストで追跡できず、中間処理以降の詳細情報が不十分でした。今回の改正により、排出事業者は「自分の廃棄物がどういう処理を経て、どのように最終処分・再資源化されたか」を電子マニフェスト上で把握できるようになります。

したがって排出事業者側は「法改正に対応する」というよりは「追加される情報をどう受け取るか?」ということを考える必要があります。

そこで筆者が気になるのは新しく登録される情報は「どれほどの正確性があるものなのか?」ということです。これは、懐疑的な意味での疑問です。具体的なケースを想定して考えてみましょう。(図2)

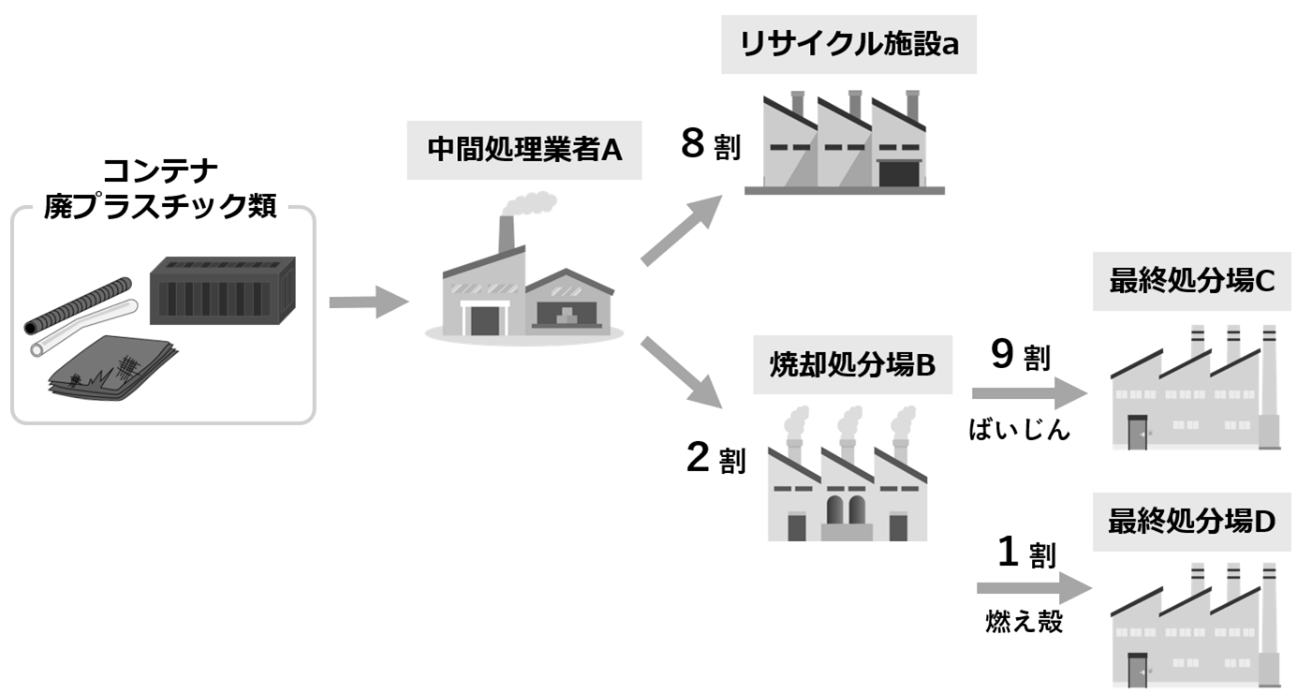

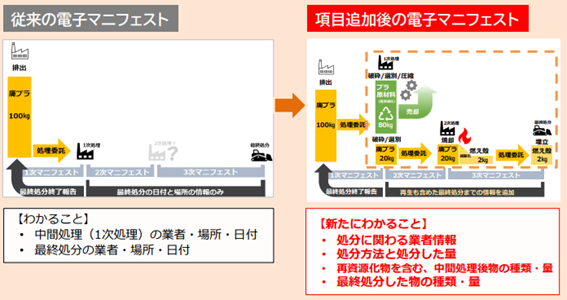

<ケース>

中間処理会社Aは、廃プラスチックの選別、破砕、圧縮許可を持っている。

顧客から回収したコンテナ入りの廃プラスチックを選別工程にかけ、再資源化可能な物を破砕・圧縮し、リサイクル施設aに出荷する。

再資源化が難しいと判断された物は、破砕後に焼却処分場Bに出荷する。

リサイクル施設への出荷量と焼却処分場Bへの出荷割合は概ね8:2である。

焼却処分場Bでは、焼却によって燃え殻とばいじんが発生する。

燃え殻とばいじんはそれぞれ異なる最終処分場C、Dに出荷する。

燃え殻とばいじんの割合は、概ね1:9である。

まず中間処理会社Aの処理を経て、リサイクル施設aと焼却処分場Bに枝分かれしています。

その比率は8:2となっていますが、もちろん様々な排出事業者から受け入れた廃棄物を混合して出荷しています。排出事業者の半分以上がリサイクル不可となるコンテナもあれば、全てがリサイクル可能なコンテナもあります。しかし、それを都度把握することは困難です。

多くの場合、中間処理工程では複数社の廃棄物をまとめて処理します。

排出事業者ごとのコンテナを最小ロットとして、内容物の割合を記録しつつ処理を行うというのは、現実的ではありません。そのため「◯月◯日に△△社から受け入れたコンテナの内容物比率」といった情報の正確な実態を把握することは、非常に困難です。

実際の比率を正確に把握しようとすると、そのための作業工数がかかりますので、その分コストアップにもなります。

しかし「価格が上がっても良いから詳細な情報がほしい」という排出事業者がどれほどいるでしょうか?結局、選別作業時に目視で「だいたい6割くらいリサイクルに回せるな」というレベルの数値を反映させていく手順が一般的になるのではないでしょうか。

実は、法律上もこうした概算値を想定しているのではないか?と思われます。なぜかというと、条文には「処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)」との文言があるのです。

何を以て「的確」かはともかくとして、実測値ではなく独自に算出した数値でもOKとなっているのです。

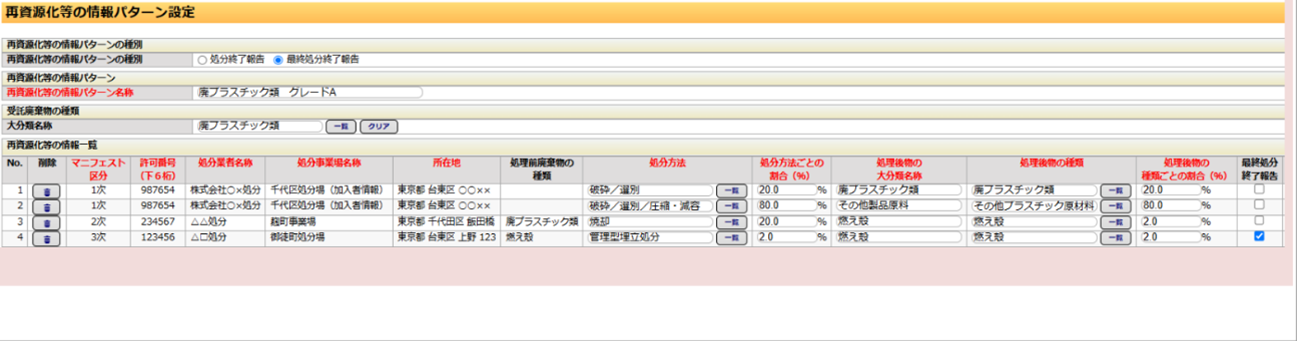

JWNET上の機能でも、あらかじめ処理先と処分方法ごとの割合(%)などを設定した報告パターンが作成できるようになっています。(図3)

結局、一般的な中間処理業者は、実測が困難なため標準的な歩留まりや比率設定など合理的な算定方法(概算値)を用いて算定すると思われます。

すでにJWNET上では機能改修が行われ、2025年5月から追加項目が登録できるようになっています。義務化されるのは2027年4月1日からなので、それまでは任意項目として試験的に使用されることになります。

結局、排出事業者はどうすればいい?

ほとんどの中間処理業者などが「概算値」を入力してくると仮定して、排出事業者は施行後になにか対応しなければならないことがあるのでしょうか?まず結論から先に言えば、法律上の直接的な義務はありません。

義務を課されるのは中間処理業者など処理受託者です。排出事業者には、マニフェストの確認義務に従って、報告内容を確認する義務があります。しかし、委託契約書には最終処分先の記載が義務付けられていますが、今回のマニフェスト追加項目に該当する内容は記載の義務がありません。

そのため、マニフェストに記載された追加項目を照らし合わせることもできません。言い換えると、委託契約書の法定記載事項(施行規則第8条の4)には本改正項目は追加されていないため、契約書との照合義務は生じない、ということです。

一部の自治体では、委託先に定期的に訪問する「実地確認」が条例で義務付けられていますが、対象は直接委託先に限られ、最終処分先を含め、中間処分業者が出荷した先の業者は対象外です。

条例は、もちろん各自治体の判断で改正される可能性がありますが、本件に限っては実地確認義務の対象が広がる可能性は極めて低いと判断しています。

仮に「枝分かれした処理フローのすべてを訪問しなければならない」となってしまうと、訪問先が爆発的に増え、担当者は実地確認に忙殺されてしまい、現実的な方策とは言えないからです。

最後に

電子マニフェストの項目追加の改正に関して、排出事業者は、本稿で述べたとおり、あくまで参考情報として、追加された内容を確認することになります。

中間処理業者など処分受託者(JWNET使用)は、2025年5月からシステム上で任意入力が可能になっていて、2027年4月からは義務化されます。したがって、現段階では追加情報を事細かにチェックする必要はありませんが、改正法施行後は、最低限「再生など最終処分先以外の情報が追加されているか?」は確認しておきましょう。

先述の通り「実務上、正確な数値の入力は困難」という現場の事情はありますが、その中でも換算値を使って改正対応をしているのか、改正法が施行されても全く対応していなのか、これらによって受ける印象は全く異なります。

処理委託先で改正法への対応が適切に行われているかどうかは、委託先の信頼性を推し量る上で重要な要素です。中間処理業者の数値はあくまで参考程度に、項目追加の対応状況はシビアにチェックしていきましょう。